Clara Schumann schreibt am 25. Mai 1854 mit kaum zu überhörender Verzweiflung in ihr Tagebuch: „Liszt sandte heute eine an Robert dedizierte Sonate und einige andre Sachen mit einem freundlichen Schreiben an mich. Die Sachen sind aber schaurig! Brahms spielte sie mir, ich wurde aber ganz elend. … Das ist nur noch blinder Lärm – kein gesunder Gedanke mehr, alles verwirrt, eine klare Harmoniefolge ist da nicht mehr herauszufinden! Und da muß ich mich nun noch bedanken – es ist wirklich schrecklich.“

Erstaunlich – aber bei der von Clara Schumann als „blinder Lärm“ bezeichneten Musik handelt es sich tatsächlich um Liszts h-moll-Sonate. Mögen die gewaltigen Ausbrüche und harmonischen Härten für manch einen Pianisten und Hörer in der Mitte des 19. Jahrhunderts schwer hinnehmbar gewesen sein – heute gilt das Werk als einer der Gipfelpunkte der Klaviermusik überhaupt. Auch im Katalog des G. Henle Verlags bildet es schon lange einen wichtigen Eckstein, und dies sowohl als Faksimile-Ausgabe des Autographs als auch in Gestalt einer Urtext-Edition.

Beide Ausgaben erschienen erstmals im Henle-Jubiläumsjahr 1973, aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Verlags. Kein Geringerer als Claudio Arrau konnte damals gewonnen werden, dem Faksimile ein Geleitwort beizugeben.

Aber nichts ist für die Ewigkeit, selbst nicht in der Welt des Urtextes: Gut 40 Jahre nach den beiden Jubiläumsausgaben ist es nötig, diese Veröffentlichungen auf den neuesten Stand zu bringen. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde zunächst das Faksimile neu aufgelegt. Manch einer wird sich fragen, was sich denn an einer Faksimile-Ausgabe einer autographen Quelle wird ändern können. Nun, Liszt hat in seiner Handschrift nicht nur korrigiert und gestrichen, er hat auch ganze Passagen nach dem ersten Notat verworfen, mit zurechtgeschnittenen Stücken Notenpapier überklebt und diese neu beschrieben. Die Überklebungen wurden inzwischen gelöst – und wir haben die Gelegenheit ergriffen, in unserer neuen Faksimile-Ausgabe erstmals abzubilden, was sich unter den Überklebungen befindet. Arraus Geleitwort findet man natürlich auch in der neuen Ausgabe – ergänzt von einer wissenschaftlichen Einleitung der Liszt-Expertin Mária Eckhardt.

So brillant das alte Faksimile schon war, in der neuen Reproduktion sieht man noch mehr Details. Die fortgeschrittene Technik macht’s möglich. Ich selbst durfte mich davon überzeugen, als ich im Vorfeld Proofs unserer Ausgabe mit dem Original des Autographs in der New Yorker Pierpont Morgan Library abgeglichen habe. Mancher vermeintliche Staccatopunkt entpuppt sich nun als Fleck im Papier. Das neue Faksimile ist wahrlich ein Muss für jeden Fan der h-moll-Sonate.

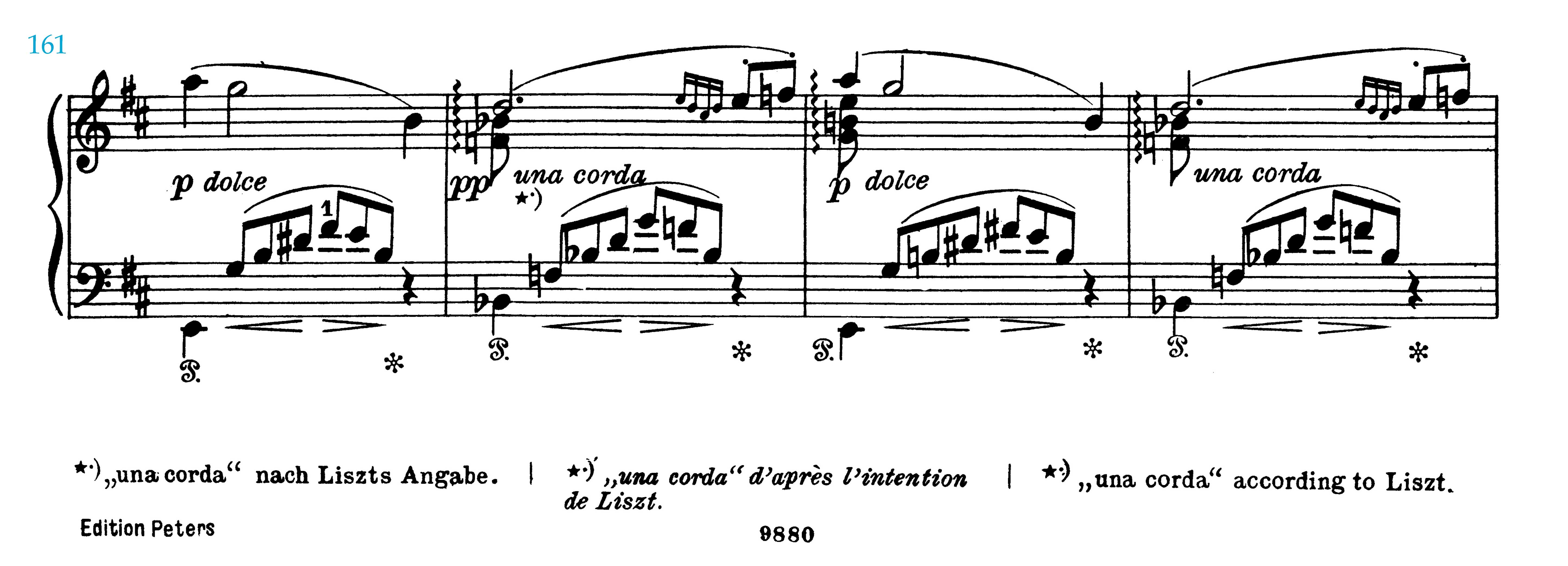

Die neuen Erkenntnisse der Faksimile-Ausgabe waren auch hilfreich bei der Neubearbeitung der Urtext-Edition, die in der ersten Hälfte 2016 im G. Henle Verlag erscheinen wird. Es galt zudem eine neue Quelle zu berücksichtigen, eine Momentaufnahme aus dem Klavierunterricht Liszts. Er studierte die Sonate u.a. mit seinem Schüler Árpád Szendy ein. Dessen Unterrichtsexemplar mit Eintragungen des Komponisten ist erhalten und gibt an einigen wichtigen Stellen wertvolle Hinweise zur Ausführung. So findet sich etwa in T. 162, 164, 357, 359 sowie in T. 627 die Angabe ppp (in T. 625 von anderer Hand pp), eine Abschattierung der Klangfarbe, die in der Aufführungstradition fest verankert ist, nicht zuletzt durch die Ausgabe eines anderen Liszt-Schülers, Emil von Sauer, der für die entsprechenden Takte una corda vorschreibt.

Erstausgabe Breitkopf & Härtel: Unterrichtsexemplar von Árpád Szendy mit Eintragungen von Liszt, T. 161–166

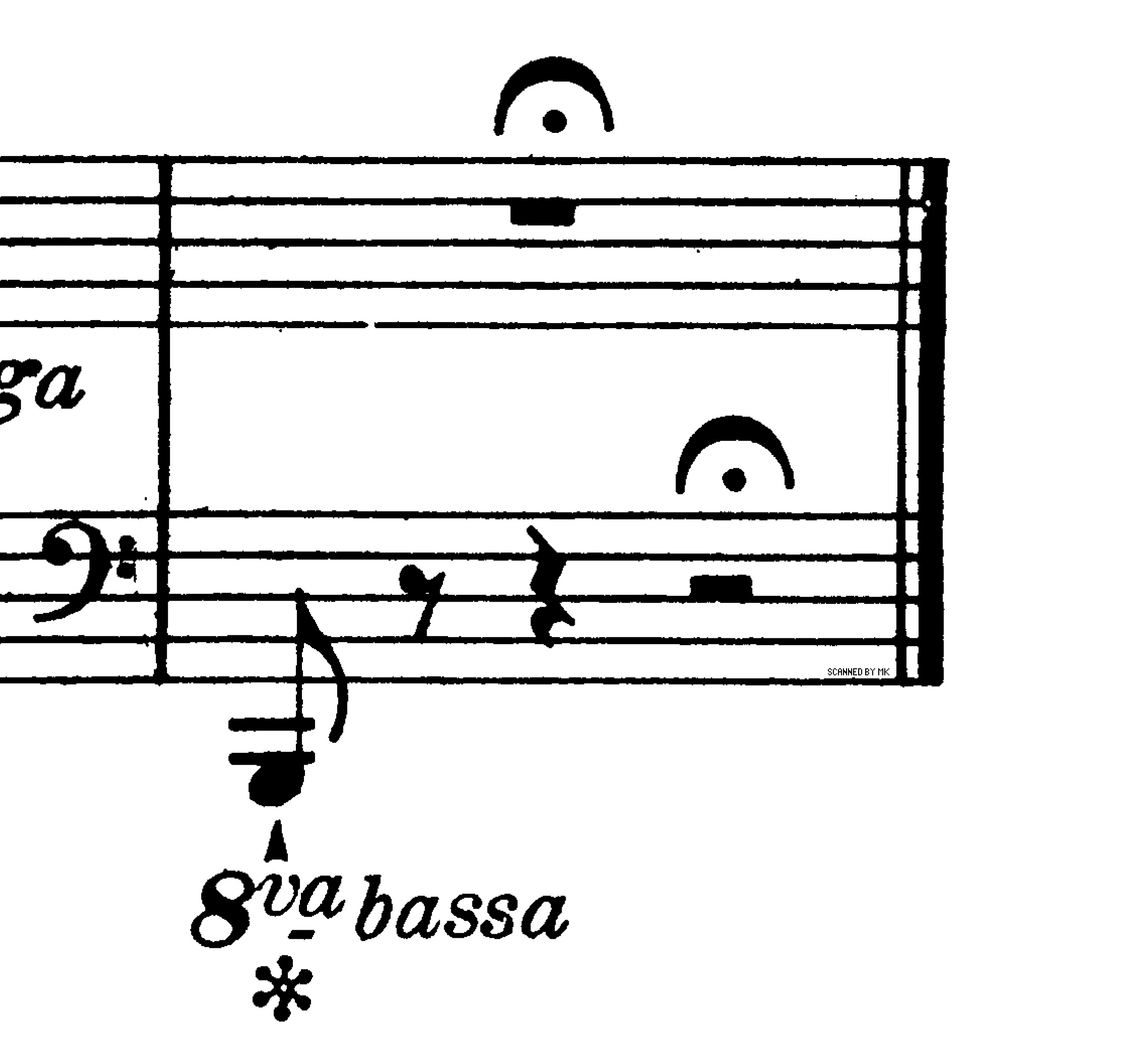

Unsere revidierte Ausgabe wird jene wichtigen Informationen aus dem Szendy-Exemplar dokumentieren und überdies manch problematische Stelle ausführlicher als bisher kommentieren. Nur ein berühmter Streitfall aus der Rezeptionsgeschichte sei zum Schluss angeführt. Den allerletzten Klang der riesigen Sonate, ein getupftes h in tiefer Lage, notieren Autograph und Erstausgabe folgendermaßen:

Was genau aber meinte Liszt mit der 8? Handelt es sich lediglich um eine Oktavierungs-angabe, soll also die Einzelnote H2 erklingen, oder ist gemeint con 8, d.h. der letzte Klang des Werkes wäre demnach die Oktave H2/H1? Der oben zitierte Emil von Sauer hält sich bedeckt und gibt diese gewisse Unschärfe an den Interpreten weiter:

Wir glauben, Liszt hatte einen Oktavgriff im Sinn, siehe auch T. 1: Die Sonate beginnt keinesfalls mit Einzelnoten.

All dies wird in unserer revidierten Ausgabe kommentiert. Zudem konnten wir – 40 Jahre nach Arraus Geleitwort zum Faksimile – für unsere erneute Beschäftigung mit der h-moll Sonate wieder einen vollendeten Meister des Klaviers gewinnen: Der Fingersatz der revidierten Urtextausgabe stammt von Marc-André Hamelin! Faksimile und Edition laden somit zu einer inspirierenden Wiederbegegnung mit diesem Werk ein.

http://www.youtube.com/watch?v=uIUTc5d9moc

Lieber Herr Müllemann,

herzlichen Dank für den hochinteressanten, anregenden Beitrag! Natürlich frage ich mich nun, was ich mit meiner schönen alten Henle-Faksimile-Ausgabe der Liszt-Sonate machen soll…

Meine zweite Anmerkung betrifft den Schlusstakt, bei dem Sie das Kontra-H mit Unteroktave wiedergeben wollen: Wenn Sie schreiben, dass Sie “glauben”, so sei es gemeint, stellt sich mir natürlich die Frage, ob es in der Sonate oder anderen Klavierwerken Liszts aus jener Zeit eine Systematik gibt, die zwischen der einfachen Versetzung in die Ober- oder Unteroktave und der zusätzlichen Oktavierung (eine geschriebene Note oder Notenfolge soll als Oktave oder Oktavfolge erklingen) unterscheidet.

Bei flüchtiger Durchsicht scheint es mir so, als gebe es im Autograph und im Druck der Liszt-Sonate drei eindeutige Notierungsvarianten:

a. Oktavversetzung nach oben ==> eindeutig und unproblematisch

b. Oktavversetzung nach unten ==> wird als “8 bassa—” bezeichnet

c. auf S. 8 des Erstdruckes gibt es “con 8” (wohl auch aus Platzgründen für die zusätzlich mitzuspielende tiefere Oktave).

Übrig bleiben dann die wenigen nur mit “8” bezeichneten einzelnen Bassnoten (nicht nur im Schlusstakt): Und sie stellen tatsächlich alle die gleiche Frage: Stehen sie für “in 8” oder “con 8”? Das heißt hat Liszt eher ein “in” oder ein “con” vergessen bzw. abbreviaturartig weggelassen? Geben Sie diese Stellen auch alle als Oktaven wieder, z. B. auf S. 7 des Erstdruckes das Kontra-A mit der “8”? Zumindest in einigen Fällen wäre ich vom Kontext her doch ein wenig skeptisch…

Wie auch immer: Herzlichen Dank für Ihre Anregungen und herzliche Grüße

Ihr

Michael Struck

Lieber Herr Struck,

besten Dank für Ihre ausführlichen Überlegungen dazu! Ja, in der Tat, ich hatte den Schlusstakt nur exemplarisch angeführt. Auch die “A”s auf S. 7 des Erstdrucks (T. 82, 87 f.) werden als Oktaven ediert – selbstverständlich mit dem gleichen mitgedachten Fragezeichen.

Mit den besten Grüßen,

Ihr

Norbert Müllemann

Sehr geehrte Herren!

Danke für Ihre interessanten Beobachtungen und die daraus resultierenden Annahmen.

Natürlich weiß heutzutage niemand genau, was – den Schlußklang betreffend – Liszts Absicht war; vielleicht ist es jedoch hilfreich, sich die Stimmführung und Funktion des Basses der letzten acht Takte zu vergegenwärtigen.

Das am 4. Viertel von Takt 753 mit einem Akzent angeschlagenene C1 soll zweifelsohne Beginn eines langen Orgelpunkts sein, der die folgenden Akkorde darüber trägt: a-Moll, F-Dur und auch den H-Dur-Klang, der zum 4. Viertel von Takt 756 zwar schon erklingt, aber insgesamt noch keine Auflösung darstellt, da das C1 darunter quasi imaginär bis zum Ende von Takt 759 weiter zu klingen hat; die letztendliche “Auflösung” der motivisch so wichtigen absteigenden Tonleiter, weiters die Auflösung der beschriebenen Dissonanz (H-Dur über C), und natürlich die Auflösung der ganzen Sonate findet also im Baß statt, und zwar mit dem alleine anzuschlagenden H2, da ja das C1 von Takt 753 auch nicht in Oktaven erklang.

Mit besten Grüßen

Elmo Cosentini, Wien

Werte Kombattanten,

zur Frage der 8 kann ich aus meiner bisherigen Sichtung Schumann’scher Drucke wenig Eindeutiges beitragen. In op. 39 kommt zweimal dieser Fall vor, bei einem Dis und bei einem E; in beiden Fällen wird aus dem Kontext deutlich, dass hier die Unteroktave mitgespielt werden soll, also ein “con” gemeint ist. Ebenso klar scheint die Sache in op. 16 Nr. 8 zu sein, wo dreimal bei Cis, D und C nur eine 8 steht und in allen drei Fällen gemeint ist, dass die Unteroktave mitgespielt werden soll, wie es auch in allen relevanten Editionen notiert ist. Zweifelhaft scheinen mir die beiden Stellen in op. 9, Chiarina zu sein, beides Mal bei einem G (das übrigens am Schluss dieses Stückes zusammen mit der ausgestochenen Unteroktave erscheint). Nachdem ich zunächst ziemlich sicher war, dass hier auch gemeint ist, die Unteroktave mitzuspielen, bis ich inzwischen skeptisch und tendiere eher dazu, nur die untere Oktave zu notieren, also im Sinne von “in”. In der französischen Erstausgabe, zu der Schumann die Vorlage lieferte, steht jedesmal der Oktavklang (was natürlich ein Versehen des Stechers sein kann), während in der Alten Gesamtausgabe nur die untere Oktave notiert ist. (Clara dürfte allerdings keine Kenntnis von der französischen Ausgabe gehabt haben.) Insgesamt gesehen also eine verzwickte Situation, die von Editionsseite im jeweiligen Kontext entschieden werden muss.

Beste Grüße aus Düsseldorf

Michael Beiche